特集

備えて安心、防災用品

掲載号:2024年6月号

いま一度確認しよう!家庭での備え!

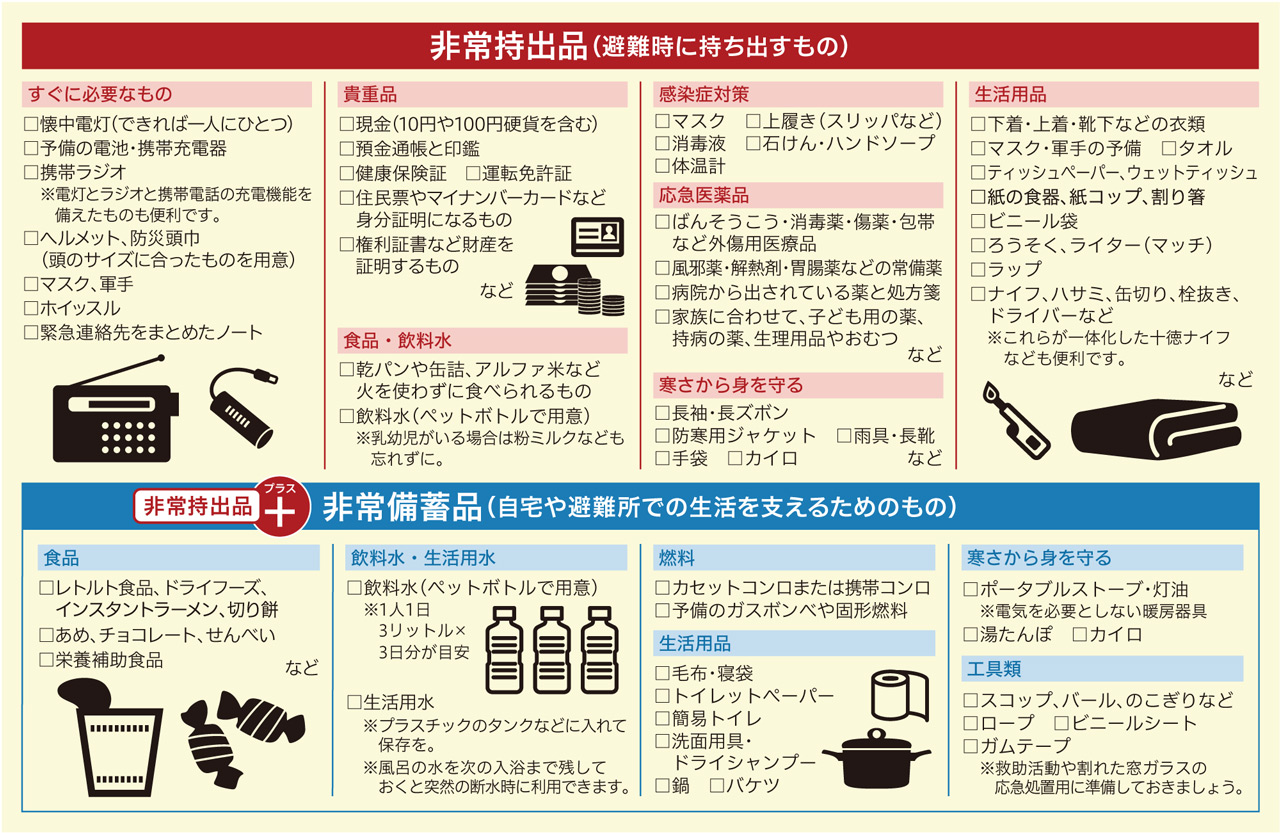

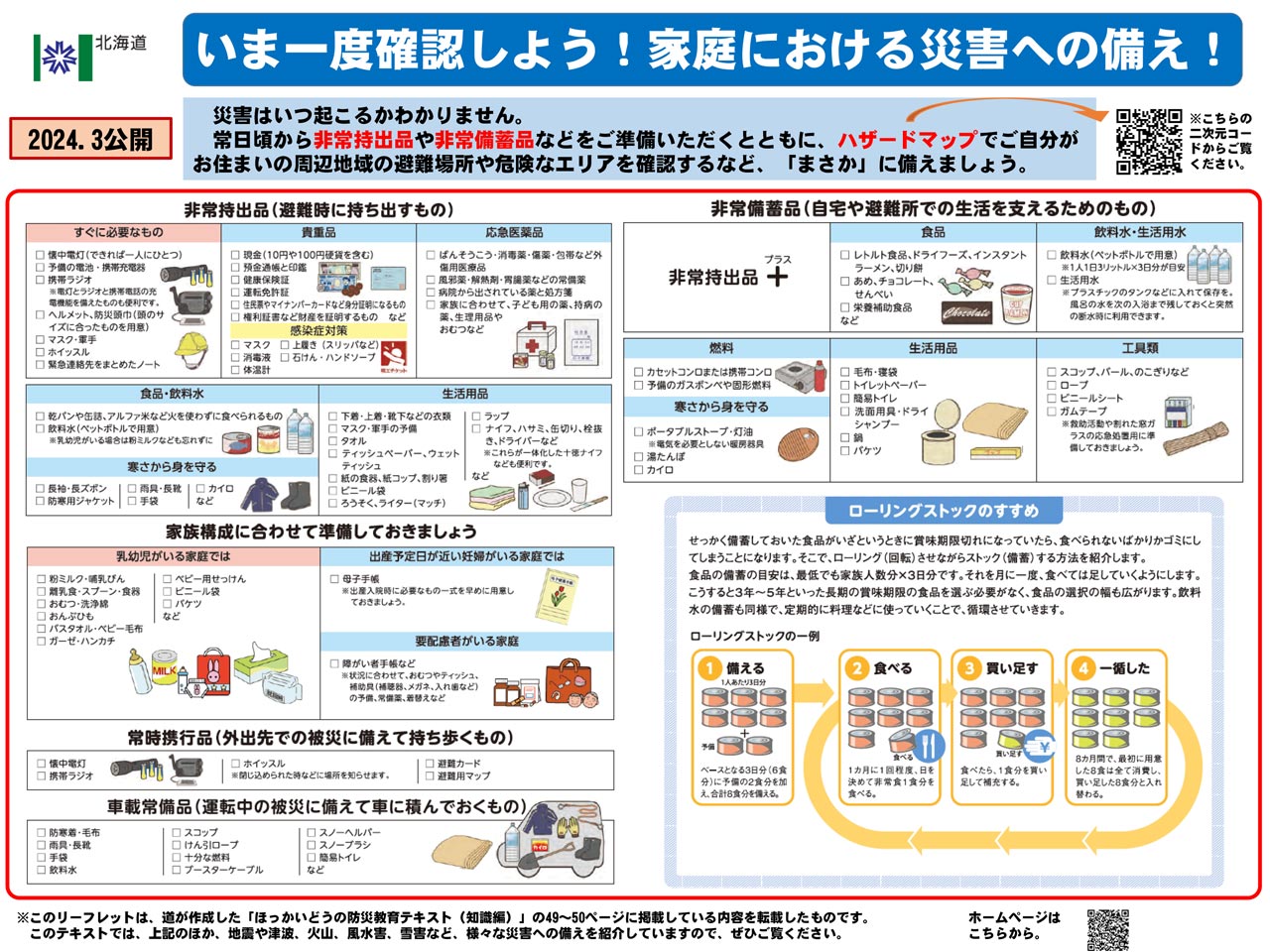

災害が発生すると避難所での生活や、ライフラインが止まった不自由な生活を余儀なくされることがあります。そのような場合に備えて、避難時に持ち出す「非常持出品」や「非常備蓄品」などを準備しましょう。

- ●定期的に点検しましょう。特に、食品や飲料水の賞味期限、薬の有効期限、電池の使用推奨期限をチェックして、入れ替えておきましょう。

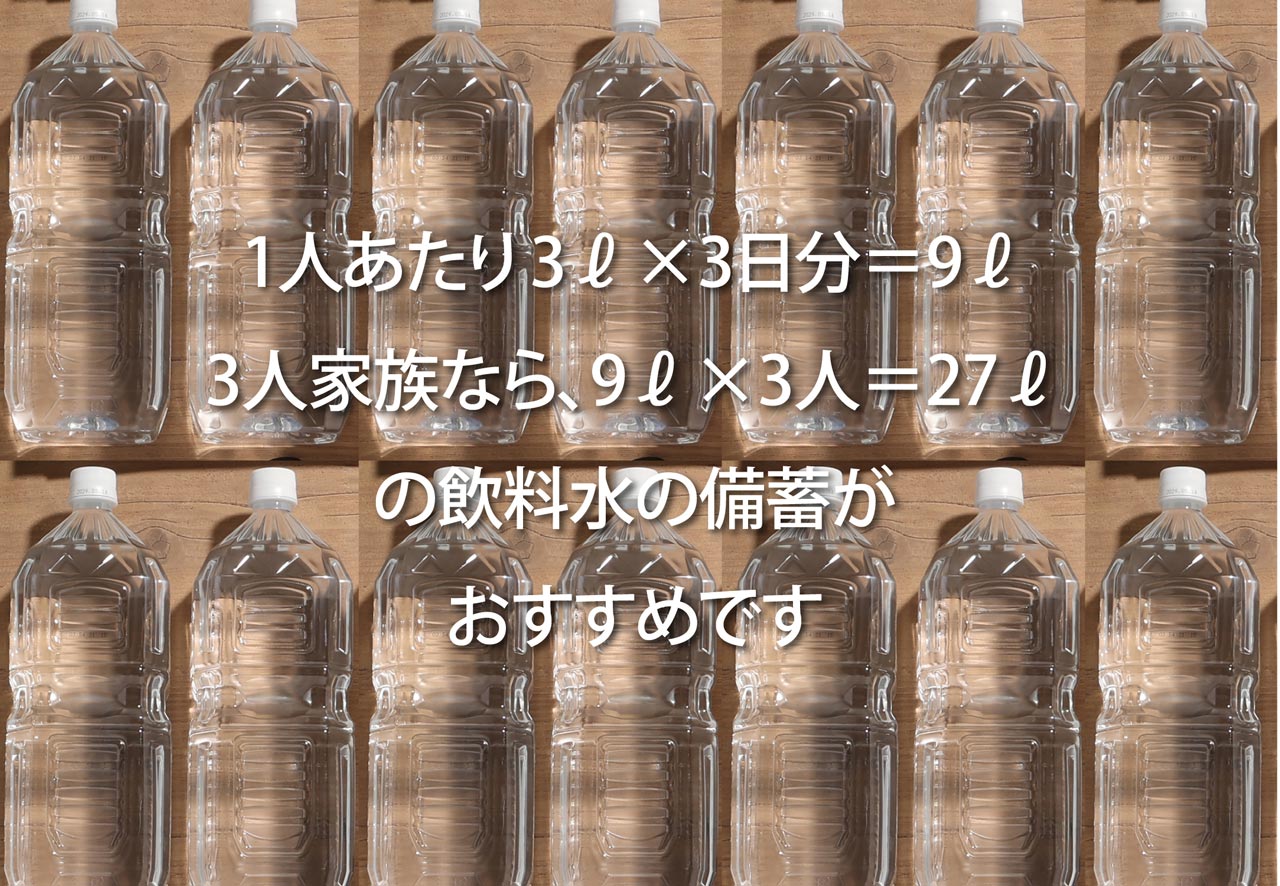

- ●家族構成に合わせて準備しましょう。食料、飲料水の備蓄量の目安は「人数×3日分」程度です。

- ●感染症対策や冬季の寒さを想定した準備をしましょう。

- ●水道、電気、ガスなどのライフラインが止まった状態を想定して準備しましょう。

- ●地震による家屋の倒壊や津波の襲来などの危険が迫っている場合は、「非常持出品」であっても無理に持ち出さず、避難行動を優先させましょう。

▼▼WEB限定コンテンツはこちら▼▼

●インタビュー

道庁災害対策担当 國田 博之さん

道庁危機対策課 課長補佐(災害対策)

インタビュー動画もご覧ください

災害はいつ何時起こるかわかりません。

いざ災害が起きると、具体的にどんなことが発生し備えが必要になるのでしょうか?

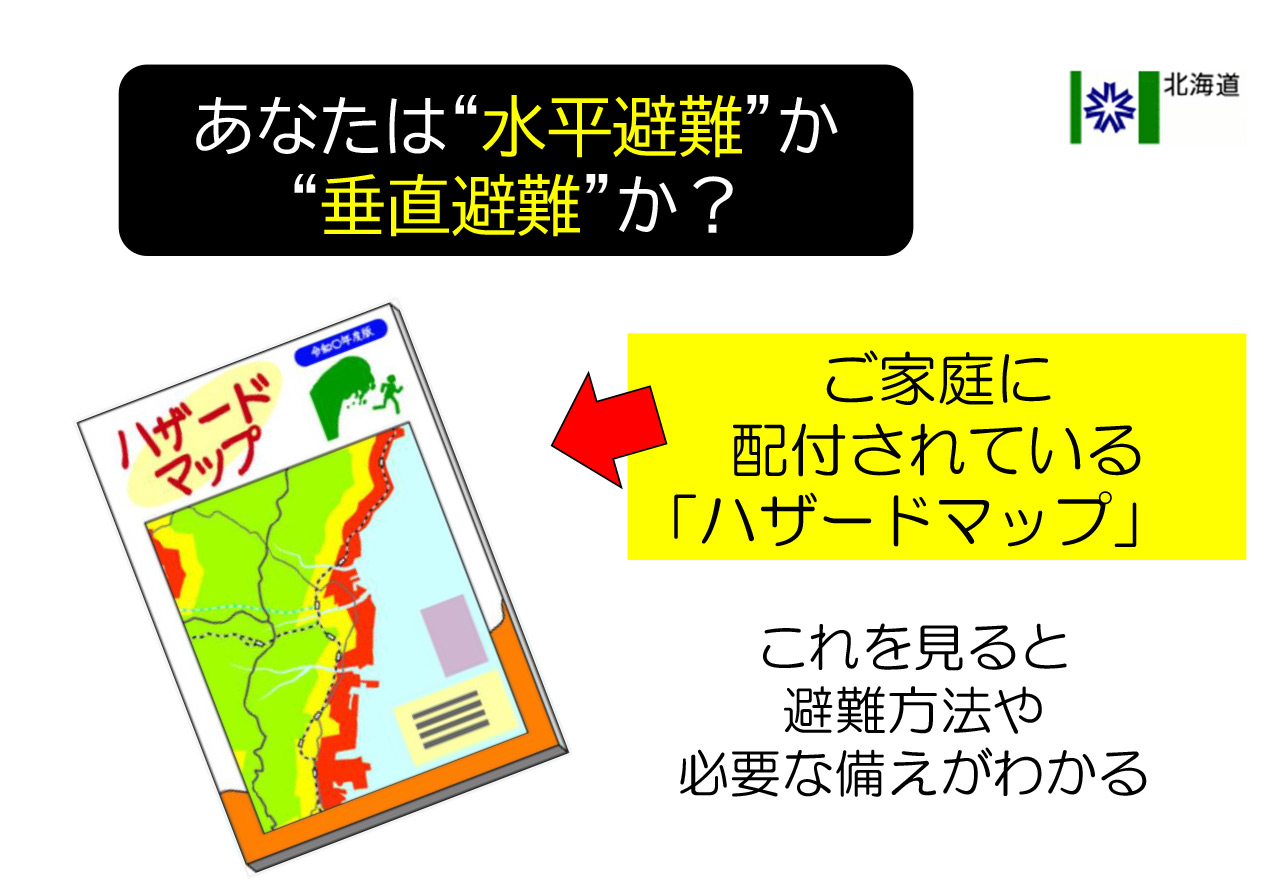

「垂直避難」する場合と、「水平避難」する時の場合で、実は備えが違います。

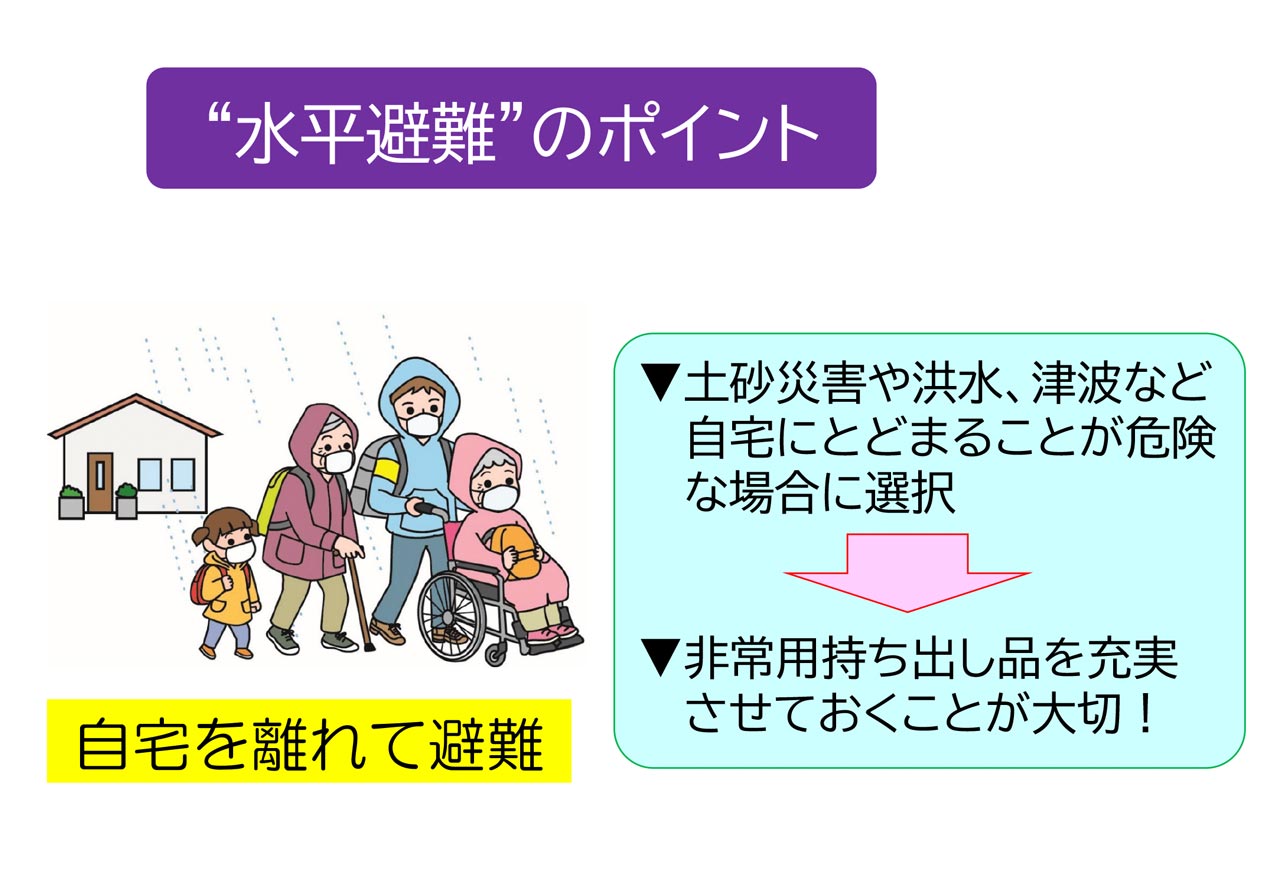

「水平避難」の場合、土砂災害や洪水、津波などで自宅に留まることが危険な場合は、避難所などに逃げていただくということになります。

自宅を離れて避難することになるので、いざとなったら逃げる場合に何を持っていくか?

「非常持出品」を充実させることがとても大事になります。

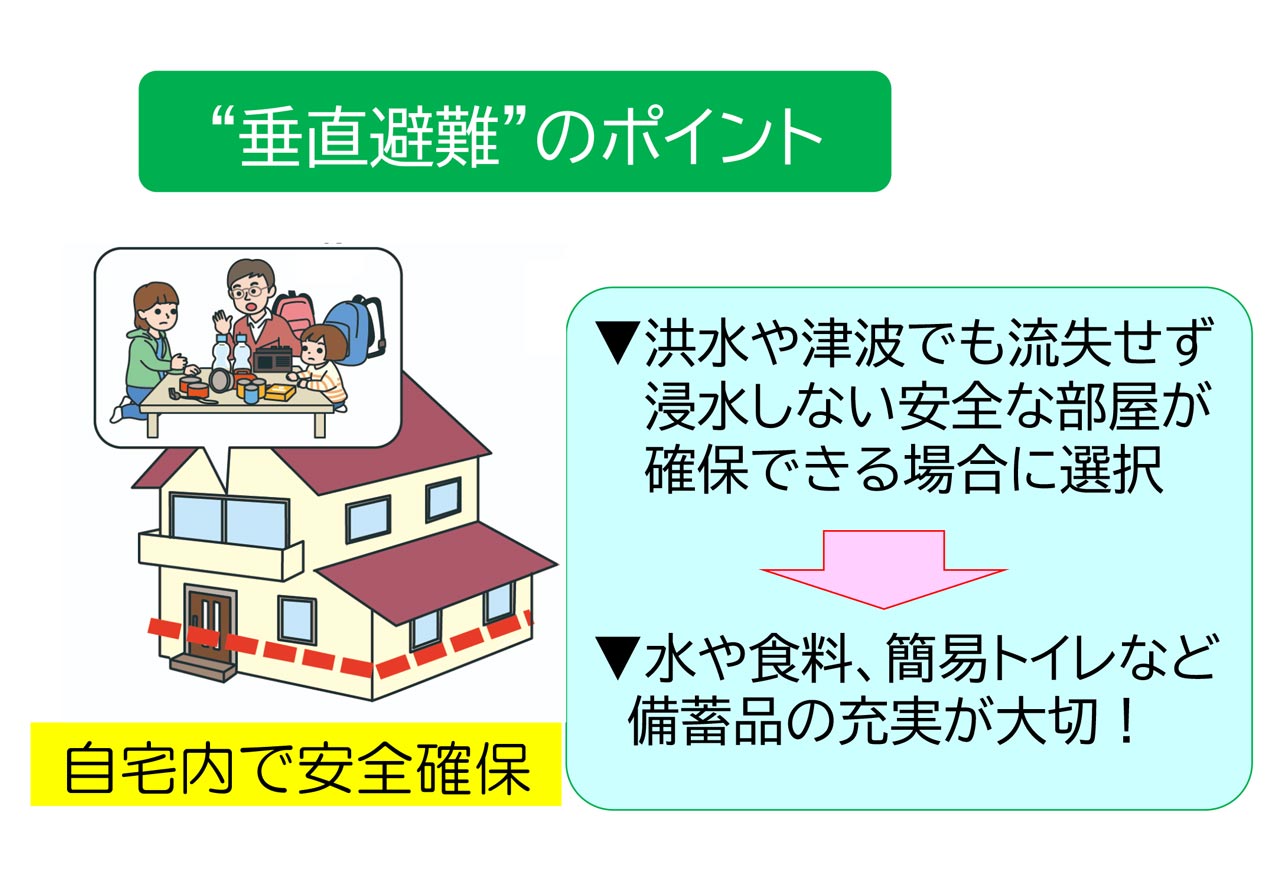

洪水や津波でも自宅が流されず浸水しない場合などに、自宅内で安全確保する避難の方法を「垂直避難」といいます。

家を離れて「水平避難」で逃げる場合は、「非常持出品」。自宅の中で「垂直避難」で2~3日過ごすという場合は、「非常備蓄品」を充実させることが備えとしては大事なわけです。

災害が起きてから判断するのでなく、市町村が用意している「ハザードマップ」をあらかじめ確認しておくと、どちらの備えが必要かわかります。

※こちらの「ハザードマップポータルサイト(国交省)」からも確認できます。

https://disaportal.gsi.go.jp/

※早期避難で人的被害が抑えられることがイメージできる、防災教育の普及啓発動画もご覧ください。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/91317.html

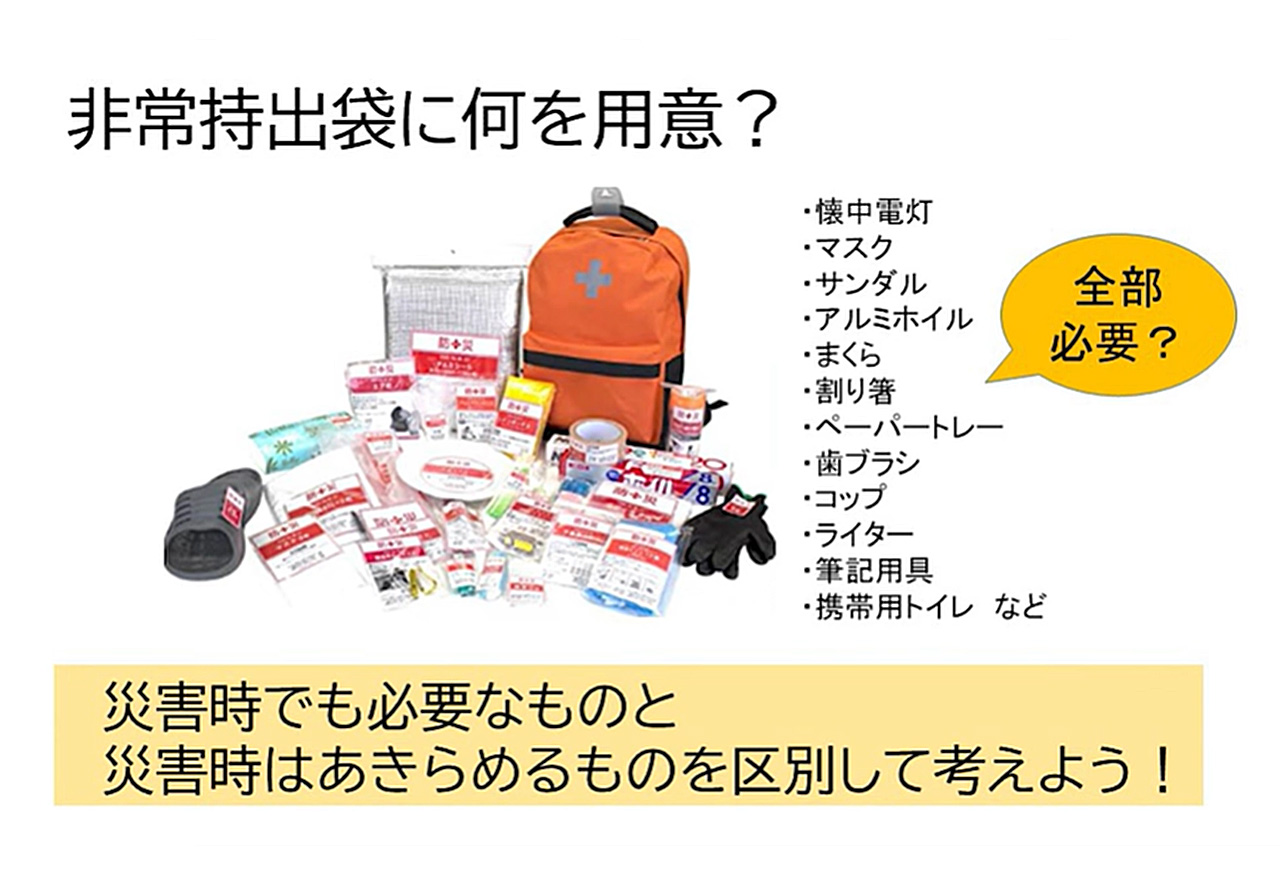

「非常持出品」や「非常備蓄品」など具体的にどのような物がありますか?

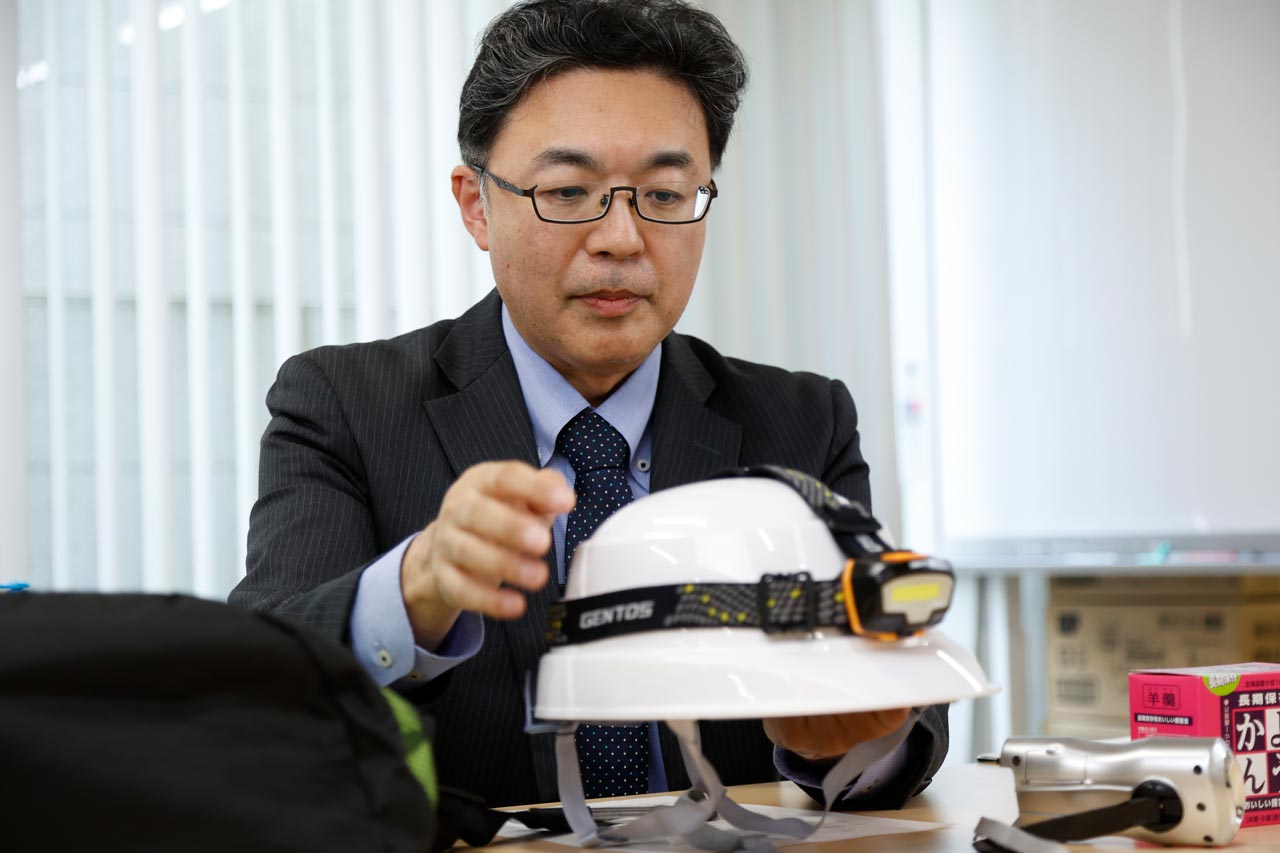

(非常持出品は)リュックに避難所へ行く時に必要な物を詰めておき、「非常用持出袋」としてそれを背負って逃げる、ということになりますが、では、どのような物がいいのでしょうか?例えば、ヘルメットです。自宅から離れるということで、また地震などの場合は余震とかもありますの、頭が守れる物がおすすめです。

それから、一般的には懐中電灯を用意される方が多いと思いますが、私がおすすめなのはヘッドライトです。ヘッドライトは頭に付けるので両手が空きます。余震が起きた時も両手で体を支えることができますし、物を持って歩くこともできます。懐中電灯の場合、手で持って足元を照らして進む分にはよいですが、持ったままで何か作業するというのが難しいのです。ですから懐中電灯よりはこのヘッドライトを「非常用持出袋」の中に入れておくことをおすすめしたいと思います。

ほかにも、食品用のラップは便利です。断水などで食器を洗えないときも、食器にラップを巻いて使えば、水を節約しながら衛生的に避難所で食事ができることになります。「非常用持出袋」の中に、食品用のラップも入れておくととても安心です。

あとは、自宅を離れても2~3日必ず使わなければならない物は、必ず皆さんひとりずつあると思います。例えば持病の薬であるとか、災害時は停電が起きていれば電子マネーは多分使えないので、多少の現金も必要です。こういう物は、「非常用持出袋」の中に入れてほしいと思います。

「非常持出品」や「非常備蓄品」など実際にどの程度備えておくべきでしょうか?

「水平避難」の場合は、「非常用持出袋」の中に入れる物がとても大事、という話でしたが、「垂直避難」、自宅の中であの避難生活をするという方に関しては、やはり水と食べ物がとても大事になると思います。どのぐらいの量を用意すればいいのか?というと、最低3日分しのげる量の飲料水と食料品を、自宅の中に備蓄されているといいと思います。

3日、というのは、実は大きな災害があったとき、国とか道とか市町村から色々な救援物資が送られてきまして、それが被災者の皆さんに届くまで、3日くらいかかる可能性が高いのです。少なくともこうした『公』の支援の手が届くまでは、備蓄でなんとか皆さん自身の力で過ごしていただきたい、ということから3日分の備蓄をおすすめしています。

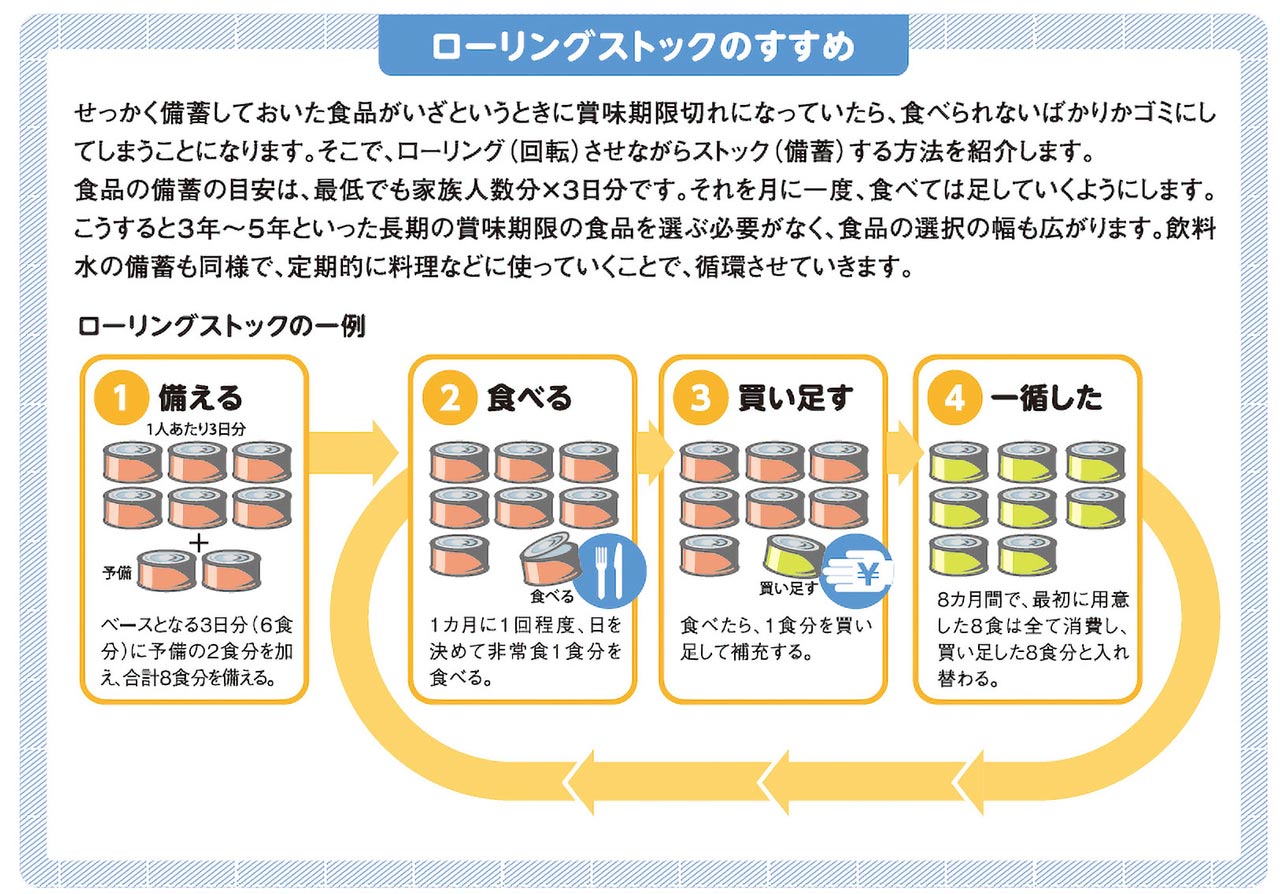

3日分備えるとなると、管理が大変になると思いますが、管理のポイントなどはありますか?

定期的に消費期限や賞味期限をチェックしていただくようにするのがいいと思います。飲料水などは、例えば1年に1回、点検する日を作っておいて、その日に期限の迫った物を使ってしまって、新しい物を買い足すといいですね。その時々に必要となる食料品や飲料水などを入れ替えていくことが大事になります。

食料品や飲料水を備えようと思うと、まとまった費用がかかるのでハードルが高いです。何かいい方法はありますか?

ここに5年くらい持つ羊羹などもありますが、長期保存が利く備蓄用の食料品も今はたくさんの種類があって、しかもおいしい物も増えています。逆に、5年や10年は持つ、という物は逆に点検するのを忘れてしまいがちです。

例えばパスタやそうめんなどの乾麺は長持ちしますので、普段からよく食べていて長持ちする物を少し多めに自宅に置いておくことも、立派な備蓄になります。

その他注意すべきポイントを教えてください。

北海道での避難生活、ということを、北海道にお住まいの皆さんにはよく考えていただきたいですが、「一番こんな時には避難したくない」というのはいつ?とたずねると、季節でいえば「冬」になると思います。

真冬の本当に寒い時期に、避難を余儀なくされたとしても、ちゃんと元気でいられるような備えというのが、とても大事なポイントだと思います。寒いところでも温かく過ごせる、というような準備を、しっかりとなさっていただきたいと思います。

最悪の時に備えて、「まさか」は必ずやってくると思って、備えをして欲しいと思います。

最後に皆さんにお伝えしたいことは?

道では「非常用持出品」や「非常備蓄品」のチェックリストをウェブサイトで紹介しています。下記リンクからご覧ください。このチェックリストを活用して、ご自身の備えに役立だていただきたい、と思います。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/98685.html

道庁危機対策課

TEL011-206-7804